こんにちは、独学家(セルフ・ラーナー)のKuroです。

このブログでは、独学での大学受験や資格試験、海外留学についてのノウハウを発信しています。

こちらの記事では、一級建築士試験の学科・製図ともに独学で一発合格したKuroが、学科試験を突破するために実際に行った勉強内容、について紹介します。

独学の際に使用した参考書

先ず、私が実際に使用した参考書を紹介します。

テキスト

学科Ⅰ~Ⅴのテキストと問題集は、大手資格学校(日建学院)の教材を使用しました。私は資格学校へ通わなかったため、フリマサイトで手に入れました。大手資格学校のテキストは非売品であることから、フリマサイトか、友人などを通じて手に入れましょう。テキストの内容は年に応じて大きな変更があるわけではないので、数年前のものでも十分対応可能です。また、できる限り綺麗でテキストに書き込まれていないものをおすすめします。

他には、学科Ⅰ(計画)の対策のため、フリマサイトで手に入れた総合資格学院のコンパクト建築作品集を使用しました。

過去問

次に過去問です。

過去問は、市販で手に入る「1級建築士試験学科過去問スーパー7(総合資格学院)」を使用しました。解説がしっかりしているので独学される方におすすめできる一冊です。

法令集

最後に法令集です。

法令集は総合資格学院(緑本)と日建学院(オレンジ本)が有名で、私は大きくて読みやすいものが良かったので、総合資格学院のB5サイズを使用しました。

また、法令集の線引きは、応募すれば届く総合資格学院のサンプルを使用しました。肯定条文は赤ペン、否定条文は青ペンを使用しています。

独学の開始時期

私は2018年の一級建築士試験を受験するため、2017年の11月から勉強を開始しました。少し早いように見受けられるかもしれませんが、受験を志した当時、私は海外に駐在しており、一級建築士を目指す同僚は皆無という状況でした。そのため、実際に一級建築士に受かるためにはどの程度の時間が必要なのかわからず、また建築士試験の勉強も全くしたことがなかったことから、この時期に勉強を開始しました。

結果として、余裕をもって勉強を始めることで、学科試験の概要や各科目の試験問題を早めに把握することができ、その後の勉強スケジュールを立てるのに役立ちました。

独学での勉強方法

次に、各参考書をどのように活用して勉強したのかを紹介します。

テキストの有効活用

私は各科目の知識が殆どなかったため、先ずは学科Ⅰ~Ⅴのテキストをじっくり通読することから始めました。学科Ⅰ(計画)から初めて、学科Ⅴ(施工)までを通読するのに3ヶ月ほどを要しています。

このとき留意したのは、テキストの内容を理解しながら通読する、ということです。一回の通読で全ての内容を暗記する必要はありませんが、理解しながら通読することは重要です。というのも、理解できないからといって後回しにしてしまうと、将来的にその分野が得点の足かせとなってしまいますし、苦手意識を克服するため試験直前に集中的に勉強した場合、どうしても他の科目・分野の勉強が疎かになってしまいます。

そのため、先ずはじっくりとテキストを通読してみて、テキストの内容を全て理解することをおすすめします。そうすることで、一級建築士試験といえど、学科の内容は全て理解できる、という自信をつけることができ、その後のモチベーション維持にも役立ちます。

繰り返しますが、一回の通読で全てを暗記する必要は全くなく、あくまでも理解しながら通読するということです。仮に理解が難しい内容(例えば構造の計算問題など)に直面した際は、テキストの前後をしっかり読み返すことや、インターネットで関連情報を調べてみる、その分野のおすすめ参考書を探して基礎から勉強してみる、など、後回しにするのではなくしっかり対策をしましょう。

また、一回目の通読の際は、テキストにマーカーで線を引くことはしませんでした。というのも、当時は過去問題に手を付けておらず、一回の通読だけではどこが重要なのかを判断できなかったためです。重要な情報を把握できていないのに無暗にテキストへマーカーで線を引いてしまうと、実は重要でないことに線を引いてしまう恐れがあるため危険です。そのため、私は2回目以降の通読の際にマーカーで線を引きました。

先ずは1回テキストをじっくりと理解しながら通読した後は、過去問題を解きつつ試験までに合計3~4回の通読を繰り返しました。こうすることで、テキストの内容を理解するだけでなく、重要な点を中心に次第に暗記できるようになります。

過去問題の反復

学科のテキストを1回通読した後、私は過去問題を1年分だけ解きました。

もちろん合格点には程遠い出来でしたが、早い段階で過去問を解いてみることにより、集中的に取り組まなければいけない科目や、暗記が疎かになっている分野を特定することができます。また、合格点と自分の実力のギャップを把握することにより、その後、試験へ向けてどのようなスケジュールを組んで勉強すればよいのか、という青写真を描くことができます。

その後、テキストを改めて通読した後、過去7年の問題を全て解きました。この時も合格点に達することはありませんでしたが、テキストと過去問を合わせて勉強することで、自分の実力が次第に高まってきたことを実感することができました。

そして、過去問の勉強方法は基本的に反復練習です。問題を解いて、間違っていた問題は解説を読んで理解する。答えが合っていたとしても解説を読んで自分の理解が合っていたかを確認する。また、1回目に解けなかった問題をマークしておき、2週目以降、重点的に取り組む。こうすることで、過去問の内容を全てマスターしていくのです。

試験直前は過去問を集中的に繰り返して、最終的には1級建築士試験学科過去問スーパー7を2~3周繰り返しました。

法規の線引き

法令集の線引きは、テキストを最初に通読する際に行いました。

この時も、機械のようにただ線引きするのではなく、テキストの通読と同様に何が書かれているのかを理解しながら線引きすることが重要です。ましてや、線引きの時間を削るために、友達から線引き済の法令集を貰うことなどは絶対に控えましょう。

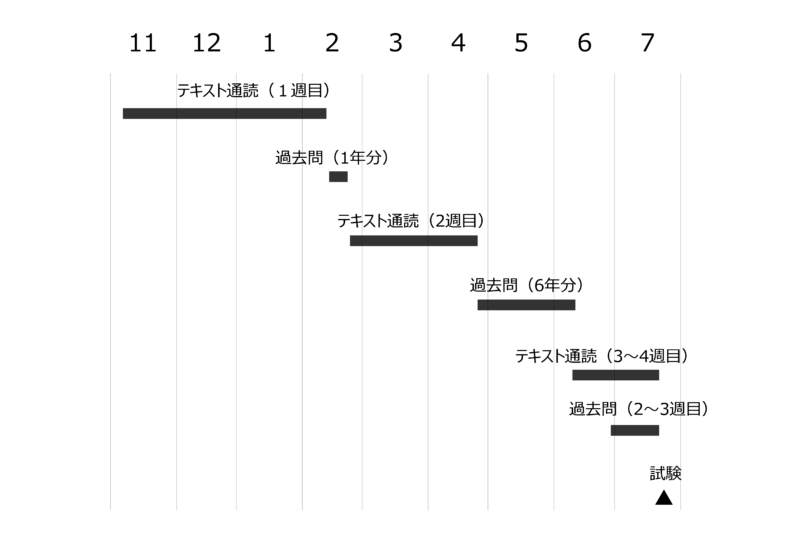

独学スケジュール

試験日までの独学スケジュールをわかりやすく紹介すると、こちらのバーチャートのとおりとなります。テキストの通読と過去問の練習を反復することにより、一級建築士の学科試験は独学で十分に突破可能です。

実際の勉強時間と得点

最後に、実際に必要となった私の勉強時間と、学科の得点を紹介します。

1日の勉強時間

私は受験前年の11月から勉強を開始して、受験年の6月末まで平均すると平日は45分、休日は4時間程度勉強を継続しました。7月上旬に休暇を用いて駐在していた海外から日本へ一時帰国して、試験前の10日間ほど、1日10時間の勉強に打ち込みました。

- 平日:45分

- 休日:4時間

- 試験前10日間:10時間

平日は仕事があったため纏まった時間を勉強に充てることはできませんでしたが、何とか時間を見つけて毎日30~60分ほど勉強するようにしていました。

大切なのは、少しの時間でも良いから毎日勉強する習慣をつけることです。仕事をしていると、忙しいからといって全く勉強しない日ができてしまうこともあるかと思います。しかし、あまりにも勉強しないとそれが習慣化してしまい、いつの間にか一級建築士の夢を諦めてしまう時が来るでしょう。そのため、忙しいからといって勉強を止めるのではなく、10分、15分でもよいから毎日勉強を継続することが、合格への道だと考えています。

学科合格に要した総合計時間

学科試験までに実際に勉強した時間は、約500時間となります。

- 平日:45分/日 × 170日 = 7,650分 = 128時間

- 休日:4時間/日 × 70日 = 280時間

- 試験前10日間: 10時間/日 × 10日 = 100時間

- 合計:508時間

こちらが多いか少ないかは、人によって判断が変わるかと思います。もし私が一般的な人より合計勉強時間が少ないとしたら、もともと数学が得意だったため学科Ⅳ(構造)の勉強時間が少ない可能性と、試験直前の10日間を全て勉強に充てることができたからだと思います。

なお、試験勉強を開始した11月から翌年7月までの間、学科試験のみを勉強して、製図試験の勉強は全くしませんでした。

実際の得点

実際の試験結果はこちらとなります。平成30年の合格点は91/125点であったのに対して、私は99/125点で合格しました。

| 学科Ⅰ (計画) | 学科Ⅱ (環境・設備) | 学科Ⅲ (法規) | 学科Ⅳ (構造) | 学科Ⅴ (施工) | 合計点 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格点 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 91/125 |

| Kuroの得点 | 14/20 | 18/20 | 23/30 | 26/30 | 18/25 | 99/125 |

私が得点源と考えていたのは、学科Ⅱ(環境)、学科Ⅲ(法規)、学科Ⅳ(構造)の3科目です。

学科Ⅰ(計画)は建築作品集の知識が広範囲に及び、また新分野が問われる印象が強かったため、得点源とすることは難しいと感じていました。また、学科Ⅴ(施工)も覚えるべき知識が広範囲に及ぶため、得点源とすることは難しい印象でした。

一方で、学科Ⅱ(環境)は他の科目と比べると勉強範囲が限定的であり、効果的な学習が可能です。また、学科Ⅲ(法規)は法令集を持参して臨むことから、一定の知識と法令集の引き方さえ覚えれば、得点源とすることが可能です。学科Ⅳ(構造)は、もともと私は理系科目が得意だったこともあり、計算問題が多いことがメリットだったことに加えて、基礎的な理解で応用できる範囲が広い科目です。

結果として、学科Ⅱ(環境)と学科Ⅳ(構造)で得点を稼ぐことができ、合格しました。

最後までご覧いただきありがとうございました!